人間の歴史から考えると、この70年くらい(戦後)で、食は大きく様変わりしたと思います。

生きるための食から。

欲を満たすための食へ。

飽食の時代になり、生きるための食べる選択は、現在ほとんどと言って無くなりました。

食が、生きるための時代に、食べられるだけでありがたかった白米は、今や糖質の塊と言って嫌われ。

食が、生きるための時代には、季節ごとの食材しか手に入らず、その季節の物を長く保存するために、保存食が生まれ。

食が、生きるための時代には、たまにしかありつくことができなかった肉や魚は今や食べ放題です。

食が自由になればなるほど、人間の食はバランスを失い、生きるために必要なことではなく、嗜好や欲求、快楽を満たす行為になっているのかも知れません。

食は、私たちの生命を維持してくれるし、楽しいしストレス発散にもなる素晴らしい習慣。

ただ、食の意味が偏りだすと様々な臓器に負担をかけてしまいます。

その中でも、最近増えているのが「腎臓」に関するトラブル。

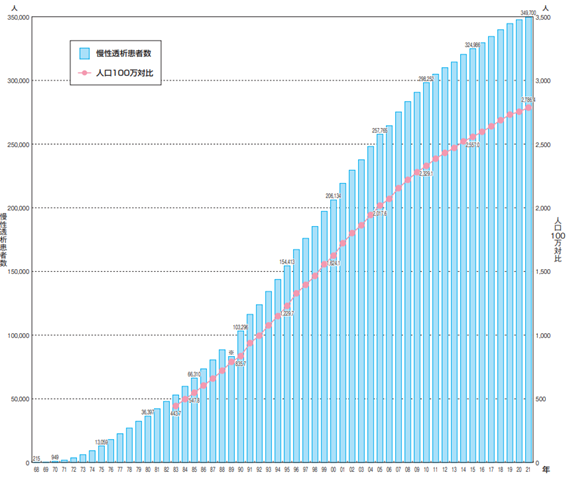

(国立循環器病研究センター病院HPより抜粋)

右肩上がり(泣)

腎臓の役割は

1. 老廃物の排出(尿の生成)

血液をろ過し、不要な物質(尿素、クレアチニン、余分な塩分や水分など)を尿として排出。これにより、血液の浄化が行われ、体内の環境が正常に保たれます。

2. 水分・電解質のバランス調整

ナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)などのミネラルバランスを調整します。 体内の水分量を調整し、血圧の維持にも関係します。

3. 酸・塩基(pH)バランスの調整

体内の酸性やアルカリ性のバランスを調整し、正常なpH(約7.4)を維持します。

4. ホルモンの分泌

エリスロポエチン(EPO):赤血球の産生を促進し、貧血を防ぐ。 レニン:血圧を調整するホルモンで、ナトリウムや水分のバランスを調整。 活性型ビタミンD:カルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持。

5. 血圧の調整

ナトリウムや水分の調整、レニンの分泌を通じて血圧をコントロールします。

これだけの役割を担ってくれている腎臓。

腎臓が正常に働かなくなると、老廃物の排出ができなくなり、尿毒症や高血圧、むくみ、貧血などの症状が現れます。

そして、腎臓は1度機能を失ってしまうと回復することはなく、人工透析という方法で命を繋ぐことになります。

腎臓が壊れる理由は、色々ありますが

・塩分、糖分、脂質の過剰摂取→美味しいと感じるものは、この3つの塊であることも多い…

・添加物の過剰摂取→いつのまにか身体に入ってくるから怖いんよね…

・糖尿病の増加→なんと腎臓病の40%が糖尿病性腎臓病なんだとか。

・痛み止めの長期連用→言うまでもなく副作用

・腎臓が傷つく感情は→右腎臟は恨みや不満、左腎臓は恥や失望

思いあることはありませんか?

腎臓以外の臓器も、壊れていいものはありませんが、激増していると言われている腎臓病が気になって書いて見ました。

余談ですが、家族だった歴代3匹のチワワのうち2匹は腎臓病でした。

だから腎臓が気になったのかも…

人生100年時代と言われる今。

臓器を故障させることなく人生楽しみましょう!